Bei Polizeieinsätzen kommt auch körperlicher Zwang zur Anwendung. Was daran problematisch ist, wie solche Einsätze aufgearbeitet werden und wie sich das ändern lässt, das erklärte am Dienstagabend letzte Woche im Kupferbau Prof. Dr. Tobias Singelnstein. Im Rahmen der vom AKJ organisierten rechtspolitischen Ringvorlesung präsentierte der Kriminologe und Jurist die Ergebnisse einer Studie zu dem gesellschaftlichen und institutionellen Umgang mit übermäßiger Polizeigewalt.

Polizeiliche Maßnahmen unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemäß Paragraf 15 des Bundespolizeigesetzes. In diesem gesetzlichen Rahmen hat die Polizei das Recht, Gewalt anzuwenden. Doch nicht immer erfüllt die von der Polizei angewandte Gewalt auch die entsprechenden Kriterien dafür. Der Kriminologe und Jurist der Goethe-Universität Frankfurt am Main präsentierte in seinem Vortrtag Problematische Polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung einen Teil der Ergebnisse des Forschungsprojekts Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen (KviAPol), an dem er ebenfalls beteiligt war. Durch die Befragung von mehr als 3.300 Betroffenen und über 60 Interviews mit Polizist*innen, Opferberatungsstellen sowie Mitgliedern der Judikative konnten die Forscher*innen das Entstehen, Erleben sowie Aufarbeiten von Polizeigewalt in Erfahrung bringen.

Die Entstehungsursachen übermäßiger Gewalt

Als ausschlaggebend für eine Eskalation gaben etwa 19 Prozent der Betroffenen kommunikative Faktoren wie das Nachfragen zu Rechtsgrundlagen einer Maßnahme, das Fragen nach Dienstausweisen, Beschwerden sowie Beleidigungen an; weitere 15 Prozent nannten als Eskalationsmoment aktive Handlungen – illegale (Vermummungen, Entzünden von Pyrotechnik) wie legale (Beobachten oder Filmen von Einsätzen). Als polizeiliches Motiv für die Gewaltanwendung ergab sich meist die Vermeidung eines befürchteten Kontrollverlusts über die jeweilige Einsatzsituation. Singelnstein betonte allerdings auch die soziale Komplexität solcher Situationen, in denen zahlreiche Faktoren eine Eskalationswirkung haben könnten. Als Eskalationsfaktoren auf polizeilicher Seite zählten besonders Stress, schlechte Einsatzplanung, mangelnde Kommunikation sowie diskriminierendes Verhalten.

55 Prozent der berichteten Einsätze mit übermäßiger Gewalt geschahen bei Demonstrationen und politischen Aktionen, 25 Prozent bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen; 20 Prozent der Fälle fanden etwa bei Personenkontrollen oder bei Interventionen der Betroffenen in laufende Einsätze, statt. Die Gewalt ging dabei lediglich in 26 Prozent der Fälle von nur einem oder einer der Beamt*innen aus. Das häufigste Mittel der Gewalt waren Schläge und Stöße. 71 Prozent der Betroffenen erlitten dabei körperliche Verletzungen, davon erlitten 19 Prozent schwere Verletzungen, trugen 4 Prozent bleibende Schäden davon und 31 Prozent nannten eine Genesungsdauer von mehreren Wochen oder länger.

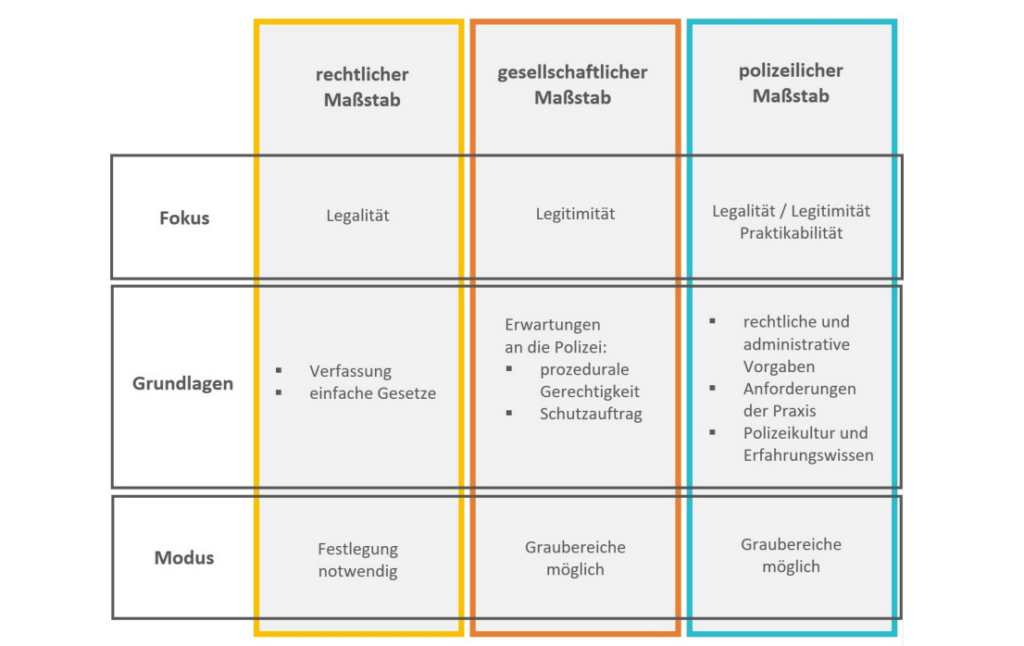

Polizeiliche Gewalt wird sehr subjektiv bewertet

Polizeiliche Maßnahmen würden in Studien immer sehr unterschiedlich bewertet, so Singelnstein. Die individuelle Bewertung hänge unter anderem mit der persönlichen Vorprägung, der eigenen Betroffenheit sowie der gesellschaftlichen Gruppe zusammen, der eine Person angehört. Die Frage der Angemessenheit sei dabei besonders von der empfundenen Erforderlichkeit der jeweiligen Maßnahme abhängig – egal ob sie rechtmäßig oder rechtswidrig waren. Dennoch herrsche in der Gesellschaft ein enormes Vertrauen in die Polizei als Institution, der Kriminologe sprach von 70-80 Prozent der Bevölkerung, welcher ihr laut repräsentativer Umfragen „überwiegend oder sehr“ vertrauen. Gleichzeitig jedoch würde ebenfalls eine große Mehrheit die Polizei auch für kritikwürdig halten, hier sei auch eine hohe Schnittmenge vorhanden.

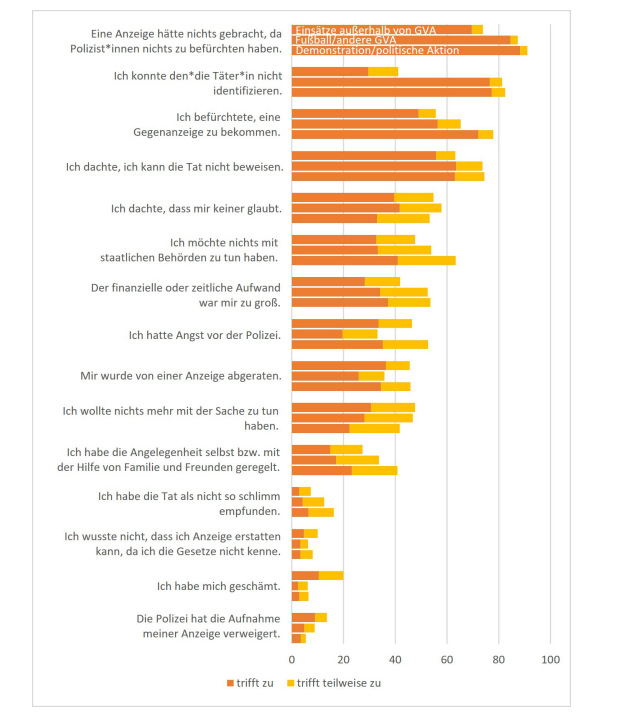

Polizeigewalt wird nur lückenhaft aufgeklärt

Die juristische Aufarbeitung von Polizeigewalt ist laut Singelnstein äußerst ungenügend – etwa 93 Prozent der Strafverfahren würden eingestellt, meist aufgrund mangelnder oder unzureichender Beweislage (Paragraf 170 Abs. 2 StPO). Ein häufiger Grund dafür sei die Nicht-Identifizierbarkeit der Polizist*innen bei Großeinsätzen wie Demonstrationen, aber auch die Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Betroffenen. Darüber hinaus nennt der Jurist als ausschlaggebenden Faktor dafür die Tatsache, dass die Polizei bei Anzeigen wegen Polizeigewalt gegen sich selbst ermittle. Das trage selten Früchte, da es eine „starke polizeiliche Binnenkultur“ gebe und es Beamt*innen meist ablehnten, Strafverfahren gegen ihre eigenen Kolleg*innen einzuleiten. Das gehe aus den Interviews mit den Mitgliedern des Polizeiapparats hervor. Stattdessen werde eine interne Aufarbeitung präferiert, wenn Kolleg*innen „über die Stränge schlagen“ – eine Formulierung, die in Interviews immer wieder gewählt worden sei.

Der Kriminologe betonte jedoch, dass das Vorgehen gegen die ‚eigenen Leute‘ bereits psychologisch eine Herausforderung darstelle, da dies als ein Bruch des Zusammenhalts zu einem Ausschluss aus der sozialen Gruppe führen könnte. Die interne Besprechung problematisch empfundener Maßnahmen in der Belegschaft stelle zudem eine wechselseitige Bestätigung her. So werde bei vielen Beamt*innen bereits ein Gefühl der Gerechtigkeit und Aufarbeitung hergestellt. Ein weiteres Hindernis für die Aufklärung von eskalierten Einsätzen ist laut Singelnstein, dass die Berichte von Beamt*innen „glattgeschrieben“ würden, davon hätten besonders Beamt*innen im Strafvollzug berichtet. Dies sei nicht nur auf die bewusste Vertuschung von Gewalt als Motiv zurückzuführen, da für die Polizei Gewalt zum Berufsalltag gehöre und Normalität sei.

Eine Kultur der Entnormalisierung von Gewalt würde der Polizei gut zu Gesicht tragen.

Tobias Singelnstein

Aufklärung scheitert auch an der Justiz

Als wesentliches Problem der Strafverfolgung nannte Singelnstein die persönliche Nähe der Staatsanwaltschaft zur Polizei als gegen sich selbst ermittelnde Behörde. Darüber hinaus bestünde bei der Richterschaft ein gewisses Vorverständnis. So hätten sich Richter*innen in Interviews auf Statistiken zu Häufigkeit und Intensität von Polizeigewalt berufen, worauf sie gemäß eigener Aussage auch ihre eigenen Urteile basieren würden. Das Problem an dieser Einstellung sei, dass richterliche Urteile aber diese Statistiken auch beeinflussen würden. Komme es hingegen zu polizeilichen Überschreitungen von in der Justiz empfundenen internen Richtlinien von Gewaltakzeptanz, werde recht geschlossen und rigoros gehandelt. Aber auch dort sei eine grundsätzlich recht hohe Hemmschwelle zur tatsächlichen Strafverfolgung von Polizeigewalt zu beobachten, so der Jurist.

Welche Lösungsansätze gibt es?

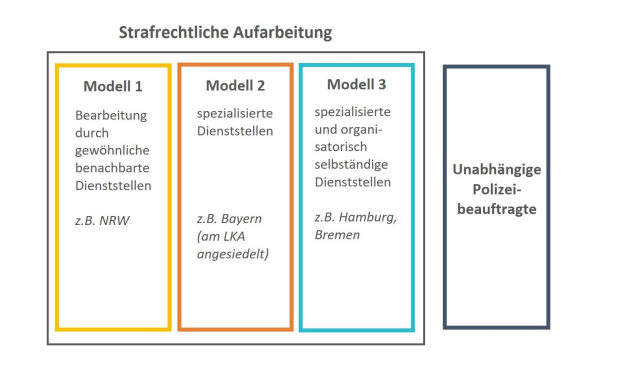

Zum Schluss des Vortrags sowie in der anschließenden Fragerunde lag der Fokus besonders auf der Frage, was sich gegen die Gewalt tun lässt. So fand etwa eine mögliche Bodycam-Pflicht Erwähnung, allerdings sei dann die Frage, wann man die Kamera im Einsatz einschalte, da sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht durchgehend laufen dürfe. Zur Kontrolle der Polizei gebe es zwar schon den Polizeibeauftragten des Bundes, dieser sei allerdings nicht mit genügend Zuständigkeiten und Kompetenzen ausgestattet.

Jeder polizeiliche Gewalteinsatz ist keine gute Sache. An so einem Einsatzverständnis könnte die Polizei auch mal arbeiten.

Tobias Singelnstein

Als tatsächlichen Lösungsansatz nannte Singelnstein daher allen voran das Einrichten einer unabhängigen Kontrollbehörde. Zudem gebe es zwar „bundeslandspezifische Kulturen“, was die Wahl der Maßnahmen im Einsatz betreffe, allerdings sei die Polizei-Ausbildung dafür am relevantesten, dort müsse man ansetzen. Zugleich brauche es mehr Daten über die tatsächliche polizeiliche Gewaltanwendung sowie „mehr Sensibilität in der Justiz“.

Beitragsbild: ev auf Unsplash.