In den Räumen des Kino Museums Tübingen erlebt Black Narcissus von 1947 eine Renaissance in lebendigen Farben. Eine eingehende Diskussion über die Dekolonisierung im Film folgt, wobei Experten die verborgenen Narrative des Kolonialismus beleuchten.

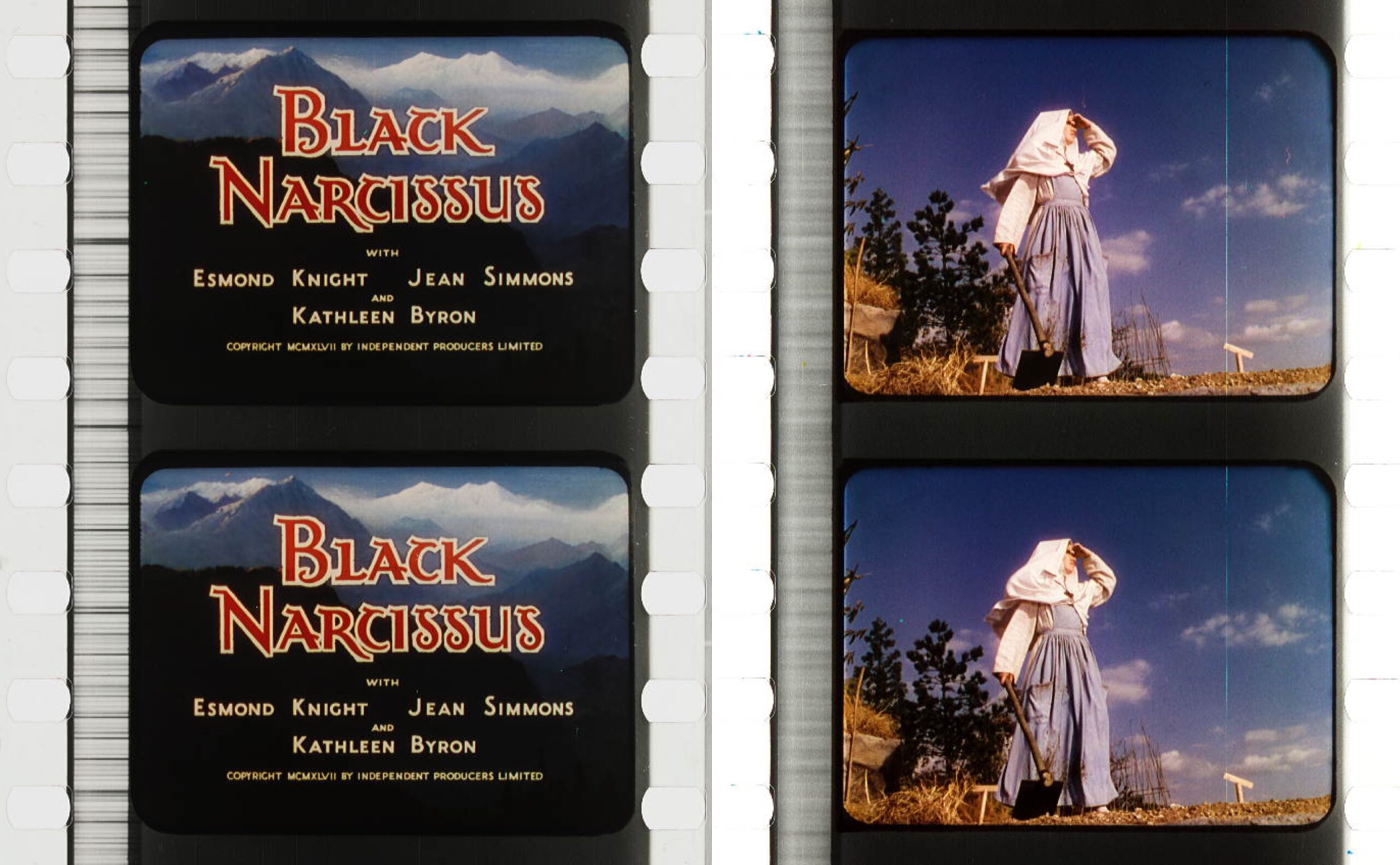

Kino Museum, Tübingen, 16 Uhr: Ein Hauch von Erwartung liegt in der Luft, als das Licht sanft erlischt und der Vorhang sich öffnet. Farbstrahlende Lichtspiele tanzen auf der Leinwand, bevor sie sich zu einem kraftvollen Gesamtkunstwerk vereinen und den Saal mit ihrer Leuchtkraft erfüllen. Jeder Blick ist gefesselt, als die leuchtenden Buchstaben langsam den Titel enthüllen: Black Narcissus von Michael Powell und Emeric Pressburger.

Konflikte und Isolation im Himalaya

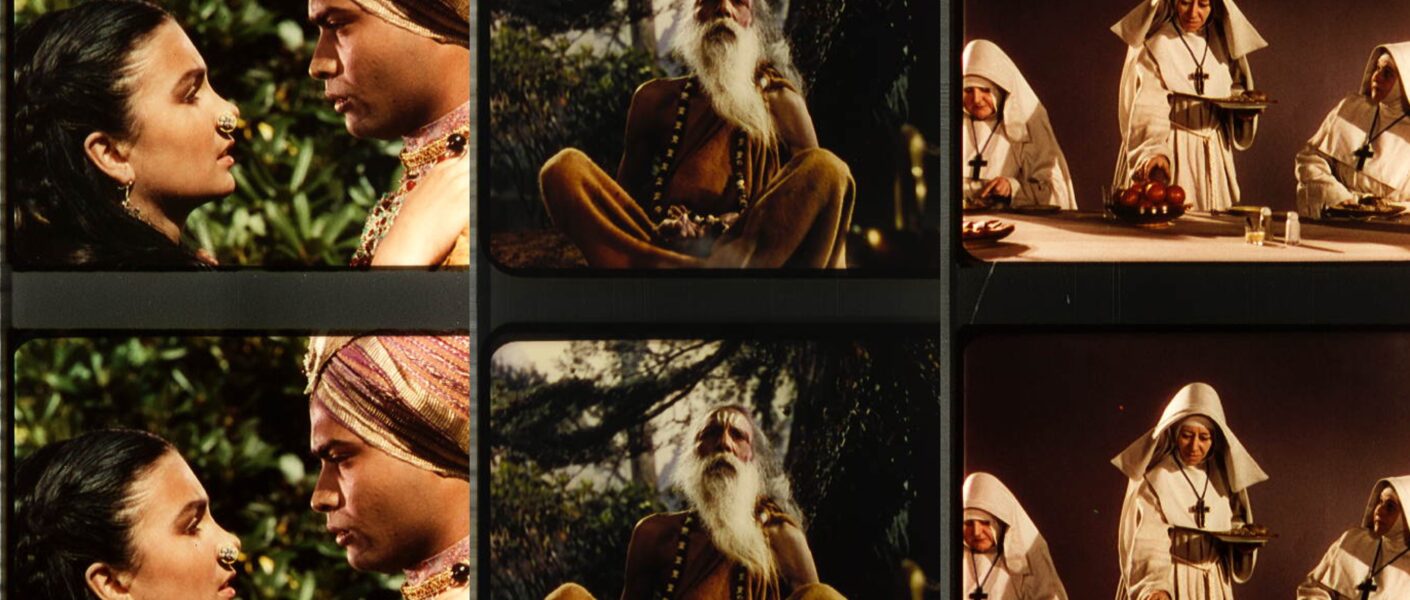

Der 1947 veröffentlichte britische Film Black Narcissus, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Rumer Godden, entführt uns in die 1930er Jahre: Eine Gruppe anglikanischer Nonnen wird in die entlegenen Höhen des Himalayas entsandt, um ein Kloster zu gründen. Dort ringen sie nicht nur mit der Unterstützung der lokalen Gemeinschaft, sondern auch mit persönlichen Konflikten und der Isolation in einer fremden Landschaft.

Ein Meisterwerk der Filmkunst

Damals galt der Film als ein cineastisches Meisterwerk: Seine kunstvolle Komposition und innovativen Produktionstechniken machten ihn überragend. Wie eine gut komponierte Oper verschmelzen alle Elemente des Filmemachens zu einer eindrucksvollen, fast traumhaften Atmosphäre. Die brillante Farbgebung, ermöglicht durch das Technicolor-Verfahren, trägt wesentlich zur Stimmung und emotionalen Tiefe der Erzählung bei.

I thought it was a wonderful exercise […] to produce a real perfect color work of art.

Michael Powell

Perfekte Illusion: Die Kunst der Kulissenmalerei

Nichts, was der Zuschauer sieht, entstammt der natürlichen Umgebung. Obwohl die Handlung in einem abgelegenen Kloster in den Himalayas spielt, wurde der gesamte Film in den Pinewood Studios in England gedreht. Die meisterhaften Kulissen und Hintergrundbilder, die die Illusion der beeindruckenden Berglandschaft erzeugen, sind das Werk des begnadeten Produktionsdesigners Alfred Junge. Diese Matte Paintings, kombiniert mit sorgfältig arrangierten Sets, machen es nahezu unmöglich, die Studioaufnahmen von echten Landschaften zu unterscheiden.

Decolonising Cinema

Doch nun, 77 Jahre später, wird der Film im Kino Museum in Tübingen einer kritischen Betrachtung unterzogen: Dr. Ari Purnama von der University of Oregon sowie Prof. Dr. Astrid Franke und Prof. Dr. Susanne Marschall von der Universität Tübingen diskutierten nach der Vorführung mit den Zuschauern über die Dekolonialisierung im Film.

Decolonising Cinema zielt darauf ab, koloniale Denkmuster in Filmen zu überwinden und die Stimmen sowie Perspektiven von Menschen aus ehemals kolonisierten Regionen und marginalisierten Gemeinschaften stärker zu berücksichtigen. Diese Bewegung strebt eine diversere und gerechtere Darstellung der Welt an und hinterfragt die tief verwurzelten Stereotypen und Machtstrukturen, die in der Filmindustrie über Jahrzehnte etabliert wurden. Black Narcissus behandelt nicht direkt die Dekolonialisierung, zeigt jedoch die Auswirkungen des Kolonialismus. Der Film spielt in einem ehemaligen britischen Kolonialgebiet und thematisiert die komplexe Beziehung zwischen britischen Missionaren und der einheimischen Bevölkerung, wodurch die Herausforderungen und Spannungen dieser Interaktion beleuchtet werden.

Dekolonisierung im Kino: Ein neuer Begriff?

Obwohl die Praxis der Dekolonisierung ein historisches Konzept ist, wird sie im Kontext des Kinos erst jetzt umfassend diskutiert. Diese Diskussion macht deutlich, dass es notwendig ist, das Erbe des Kolonialismus in der Filmgeschichte anzuerkennen und zu reflektieren, wie dieses Erbe bis heute im Film manifestiert ist.

Ein Beispiel dafür ist die Darstellung von weißen Nonnen in Black Narcissus, die den kolonisierten Ort verlassen und dabei lediglich das Grab einer verstorbenen Schwester zurücklassen. Dies wirft Fragen zur Repräsentation und zur Rolle von Frauen in der kolonialen Geschichte auf. Besonders aus feministischer Sicht ist es interessant zu hinterfragen, warum Frauen in Black Narcissus als Akteurinnen der Dekolonisierung dargestellt werden, obwohl sie historisch gesehen nicht die primären Täter des Kolonialismus waren.

The term decolonisation is relatively new to us.

Prof. Dr. Astrid Franke

Die Kolonisatoren in der Rolle der Kolonisierten

Im Film verlassen die meisten Nonnen den kolonisierten Ort mit der Überzeugung, nichts falsch gemacht zu haben. Die Oberin, Schwester Clodagh, reflektiert jedoch am Ende über ihr Scheitern. Es bleibt offen, ob sie sich auch der Auswirkungen ihrer Handlungen auf die kolonisierte Bevölkerung bewusst ist oder ob sie lediglich an sich selbst denkt.

Dekolonisierung geht jedoch über das bloße Verlassen eines Ortes hinaus. Sie erfordert eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem erlittenen Trauma und eine aktive Beteiligung an der Reparatur des Schadens. Im Falle von Black Narcissus bedeutet dies, nicht nur den physischen Ort zu verlassen, sondern auch die Geister und das Erbe des Kolonialismus anzuerkennen und zu bewältigen.

Die Diskussion über Black Narcissus verdeutlicht die Komplexität und Dringlichkeit der Dekolonisierung im Kino und darüber hinaus. Sie ist ein Aufruf zur Reflexion über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der filmischen Repräsentation und ihrer Rolle bei der Aufarbeitung kolonialer Traumata.

Am Ende des Films verlassen die weißen Nonnen das Kloster. Der Nebel steigt auf und der Regen fällt: Unbeständigkeit und das letztliche Scheitern der kolonialen Unternehmungen. Der Regen, eine Reinigung und Erneuerung und möglicherweise ein Hinweis auf die Befreiung von kolonialer Unterdrückung und die Rückkehr zur natürlichen Ordnung.

Beitragsbild: Barbara Flueckiger, Academy Film Archive.

Super, super interessanter Artikel!

Sehr gut geschriebener und wichtiger Artikel!