Einmal nachts im Dunkeln ein Museum zu erkunden. Davon träumte so ziemlich jedes Kind, das die “Nachts im Museum” Filme im Kino gesehen hat. Dieser Traum ging für mich und ein paar andere am Samstag tatsächlich in Erfüllung. Über eine Museumsausstellung aus ganz anderer (Licht-)perspektive.

Am 11. Mai fand in und um die Altstadt die 9. Tübinger Kulturnacht statt. Das Angebot war groß, von verschiedensten Konzerten, zu Lesungen und Workshops war für jede*n etwas dabei. Auch das MUT (Museum der Universität Tübingen) hatte einiges an Programm zu bieten. Eine Veranstaltung hat mich ganz besonders gelockt und so bin ich nach einigen Konzertbesuchen, einem Workshop und dem Auftritt mit meinem Orchester um kurz vor 10 Uhr abends am Eingang des Museums gestanden: Im Programm war eine „Nachts im Museum Führung“ angepriesen – eine Museumsführung im Taschenlampenlicht.

Die Wendeltreppe führt hinauf in die Dunkelheit

Ich war die Erste, die sich einfand, aber sollte nicht die Letzte bleiben. Es erschienen nach und nach noch drei andere Mutige, um die Ausstellung im Dunkeln zu sehen. Schnell war das Warten auch schon vorbei und um Punkt 22 Uhr begrüßte uns dann unsere Museumsführerin für den Abend: Noah, eine Studentin der Universität Tübingen.

Und schon fing die Führung an! Noah schaltete die Taschenlampe an und wir stiegen vom Eingangsbereich und Museumsshop, der noch ausgeleuchtet war, die Wendeltreppe nach oben ins Dunkel. Die Ausstellungsräume waren alle in verschiedenen Schwarz- und Grautönen getaucht und nur im Schein der Taschenlampe ließ sich erkennen wo es entlang ging – eigentlich auch ganz praktisch, weil man so nicht von dem was erzählt wurde durch andere Ausstellungsstücke oder verschriftlichte Erläuterungen abgelenkt wurde, da man sie ja nicht sehen konnte. Zusätzlich wusste man immer wo der Rest der Gruppe – oder zumindest die Führungsleitende – unterwegs war, weil dort der Lichtschein lockte.

Was man in alten Höhlen alles finden kann

Wir starteten vor einem Bild der Vogelherdhöhle. Einer Höhle auf der Schwäbischen Alb, in der 1931 bei Ausgrabungen Objekte aus der Altsteinzeitgefunden wurden. Die zwischen 40 000 und 35 000 Jahre alten Elfenbeinfiguren zählen zu den frühsten figürlichen Kunstwerken der Menschheit und belegen essentielle Kulturtechniken des Menschen weltweit.

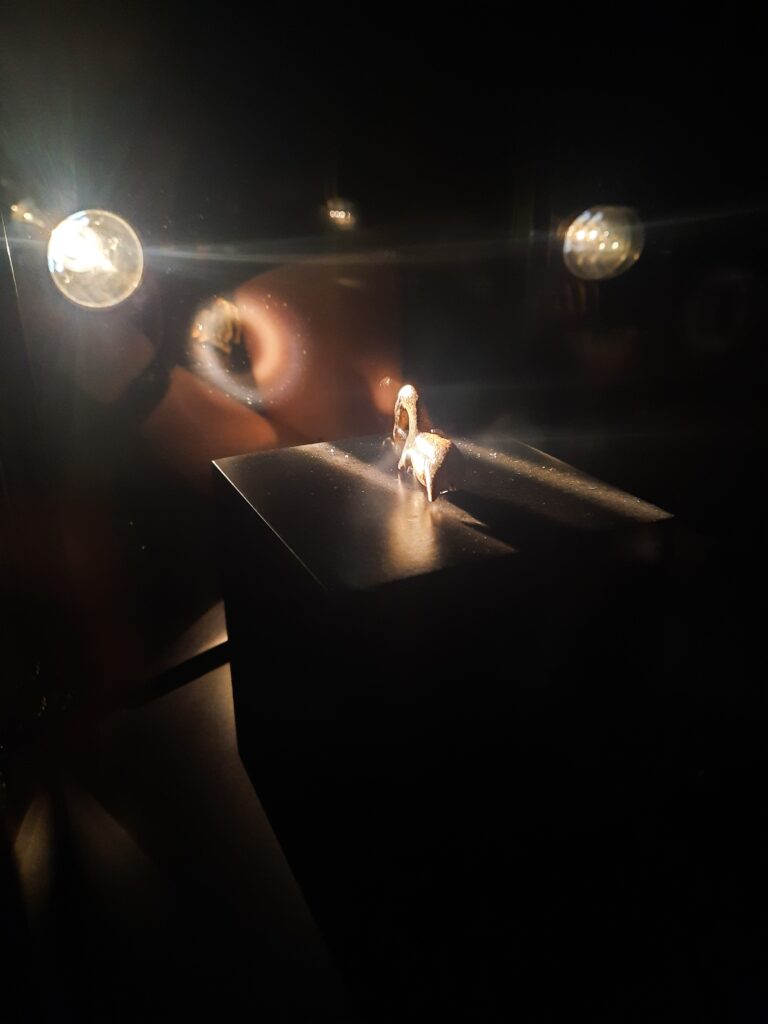

Dann ging es weiter in den besonders dunklen (da er keine Fenster besitzt) Ausstellungsraum mit den Funden aus eben dieser Höhle. Wir stoppten vor dem Schaukasten mit dem international berühmten „Vogelherdpferd“. Dies ist ein vor circa 40 000 Jahren geschnitztes Pferdchen aus Mammutelfenbein. Hier durften wir einmal das Werkzeug fühlen, das für solche Schnitzereien vermutlich benutzt wurde (was ziemlich scharf war) und dann gab es auch noch eine Replik des Pferdes zur näheren Untersuchung – man konnte sehr gut die vielen Details wie Nüstern, Augen und auch geritzte “x” zur Anzeichnung der Mähne ausmachen, was bei dem Original im Glaskasten durch das Reflektieren des Taschenlampenlichts eher schwierig gewesen war.

Währenddessen stießen noch zwei weitere Zuhörer zu unserer Gruppe dazu, die den Start um 22 Uhr verpasst hatten, sich die Führung aber dennoch nicht nehmen lassen wollten. Da sich die beiden sehr leise über die sonst knarrenden Holzböden bewegt zu haben schienen, war ihr unvermutetes Auftauchen aus dem Dunkeln, das mit einer von ihnen gestellten Frage offenbart wurde, bei uns anderen mit einem kurzen Schreck verbunden – es ist dann doch ein klein bisschen gruselig so im Stockfinstern in einem uralten Gebäude.

Aber nachdem wir unsere Herzfrequenz wieder reguliert hatten, ging es munter weiter: an den restlichen Altsteinzeitschnitzereien und Bildern von anderen Funden (die sich nicht im MUT befinden) vorbei und in großen Schritten ungefähr 40 000 Jahre in der Zeitgeschichte weiter in die Antike.

Merchandise in der Antike

Hier fanden wir uns vor einem Schaukasten wieder, in dem Metallhacken aus dem antiken Griechenland ausgestellt waren. Auf die Frage, was wir denken, für was diese gebraucht wurden, kamen wir kollektiv nur auf Instrumente in der Chirurgie oder antike Spekula – was aber beides falsch war. Tatsächlich wurden diese gebogenen Metallstücke benutzt, um sich zu waschen! Oder genauer: um das Olivenöl, das als Sonnenschutz auf die Haut aufgetragen wurde, und den Dreck, der sich darin gefangen hatte, von der Haut zu schaben. Damals in Rom konnte man sich dann als Fan eines bestimmten Gladiators, anstatt des Merchandises von heute (wie bedruckte T-Shirts und Jutebeutel), das nach dem Kampf abgeschabte Olivenöl (samt Dreck, Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten) eben dieses Kämpfers kaufen!

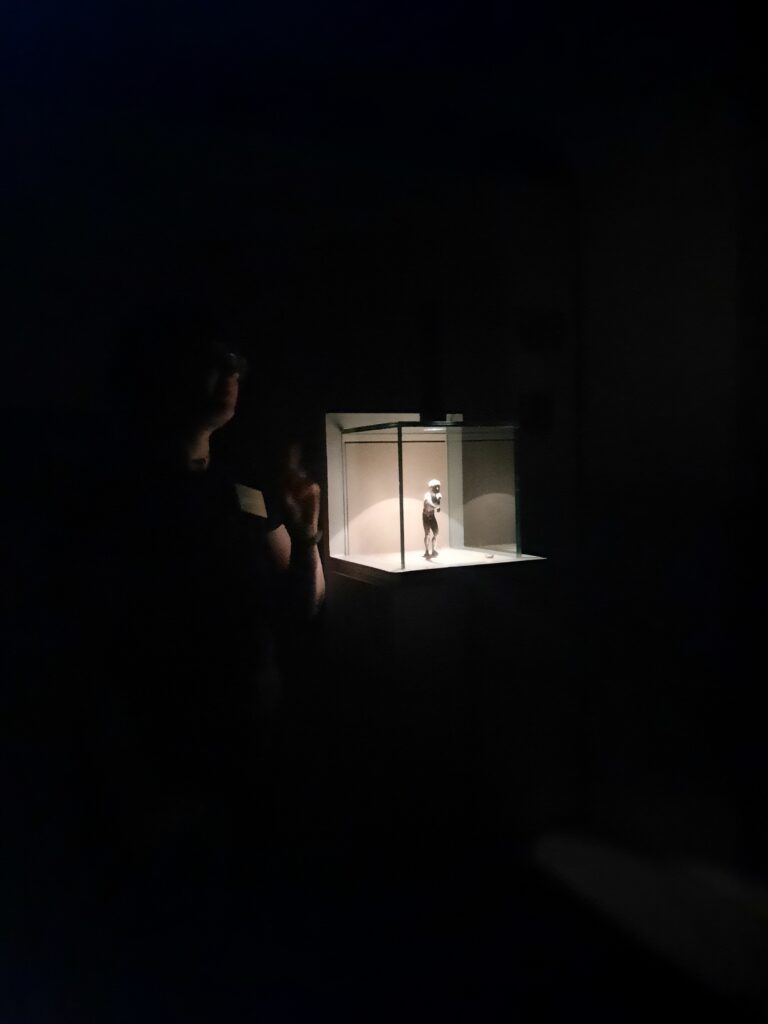

Nach diesem Funfact ging es weiter, an den, im Dunkeln lange Schatten werfenden, Schaukästen vorbei in den Turm („Achtung, Stufe!“) zum „Tübinger Waffenläufer“. Dies ist eine Bronzeskulptur eines olympischen Sportlers von ungefähr 485 v. Chr. Auf Nachfrage wurde auch erklärt, dass bis jetzt Griechenland diese Statue noch nicht wieder haben wollte und hier kein Konflikt besteht (die Statue stammt aus der Privatsammlung von Carl Sigmund Tux, der seine Sammlung an die Uni Tübingen gestiftet hat). Interessanterweise wurden die Olympischen Spiele in griechischen Städten abgehalten, um die jungen Männer athletisch zu halten (im Falle eines Krieges waren es diese, die die Stadt dann verteidigen mussten). Diese Spiele waren so wichtig, dass sogar Kriege unterbrochen wurden, um die Wettkämpfe abzuhalten; erst danach wurde weitergekämpft!

Zum Schluss ging es noch eine Wendeltreppe hinunter (um nicht ein Stockwerk nach unten zu fallen, hat sich hier kurz jeder mit der Handytaschenlampe selbst geleuchtet) und an verschiedenen Schaukästen vorbei in die ägyptische Opferkammer. Wer nicht schnell genug war, blieb im Dunkeln stehen. Als Noah mit der Taschenlampe in die Kammer einbog, fanden wir alle aber schlussendlich den Eingang. Die Opferkammer des Seschemnefer III. kommt aus Gizeh – da er ein Wesir war, und damit hohes Ansehen genoss, war seine Grabesstätte hinter den drei großen Pyramiden. In der Ecke der Opferkammer hängt eine Karte, auf der das Grab mit Rot markiert ist. Die Kammer selbst war (und in Teilen ist immer noch) mit bunt bemalten Reliefs geschmückt, in denen festgehalten wurde, welche Opfergaben dem Verstorbenen mit auf den Weg gegeben werden sollten – und die leider im Licht der Taschenlampe, das von der schützenden Glasscheibe spiegelte, nicht sonderlich gut zu erkennen waren.

Bild: Miriam Mauthe

Danach ging es mit Handyleuchten und Taschenlampenlicht wieder durch die Ausstellungsräume zurück zum Eingang, wo uns das helle Deckenlicht lockte (ein bisschen wie Motten, die zielstrebig zum Licht fliegen). Hier endete diese besondere Führung dann und wir wurden wieder raus in die (Kultur-)Nacht entlassen.

Diese bestimmte Museumstour hat zum Kulturnachtsprogramm des MUT gehört, aber es gibt immer wieder verschiedenste Führungen im Museum. Und sonst lohnt sich auch ein „ganz normaler“ Museumsbesuch, bei dem man selbst die Schätze entdecken kann!

Beitragsbild: Miriam Mauthe