Der 1. Mai als Gedenk- und Aktionstag für Arbeitnehmerrechte kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Auch dieses Jahr riefen Gewerkschaften wie IG Metall und Verdi daher zu gemeinsamen Kundgebungen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auf. In Tübingen waren neben Gewerkschaften auch eine Reihe antikapitalistischer Gruppen mit dabei. Gewerkschaftsvertreter*innen forderten auf dem Marktplatz die Stadt dazu auf, vor allem mehr in öffentliche Dienstleistungen wie die Kinderbetreuung zu investieren.

Ursprünglich einmal bekannt als „moving day“, als Tag an dem Arbeiter im 19. Jahrhundert oft entlassen wurden, wählten nordamerikanische Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften 1886 ausgerechnet diesen Tag, um einen landesweiten Massenstreik zur Durchsetzung des Acht-Stunden-Arbeitstags zu beginnen. Seitdem ist der 1. Mai, seit 1933 ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, nun mehr bekannt als ein Tag, an dem sich vor allem die Arbeitnehmerseite für ihre Rechte einsetzt.

In Tübingen versammelten sich dafür am Montag bis zu 800 Menschen am Europaplatz. Von dort zog die Kundgebung auf dem Marktplatz direkt vor dem Rathaus, wo Vertreter von IG Metall und Verdi die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie die weiteren Forderungen der Gewerkschaften thematisierten.

Je höher die Inflation, desto höher der Kaufkraftverlust – Gewerkschafter fordern eine Anhebung der Löhne

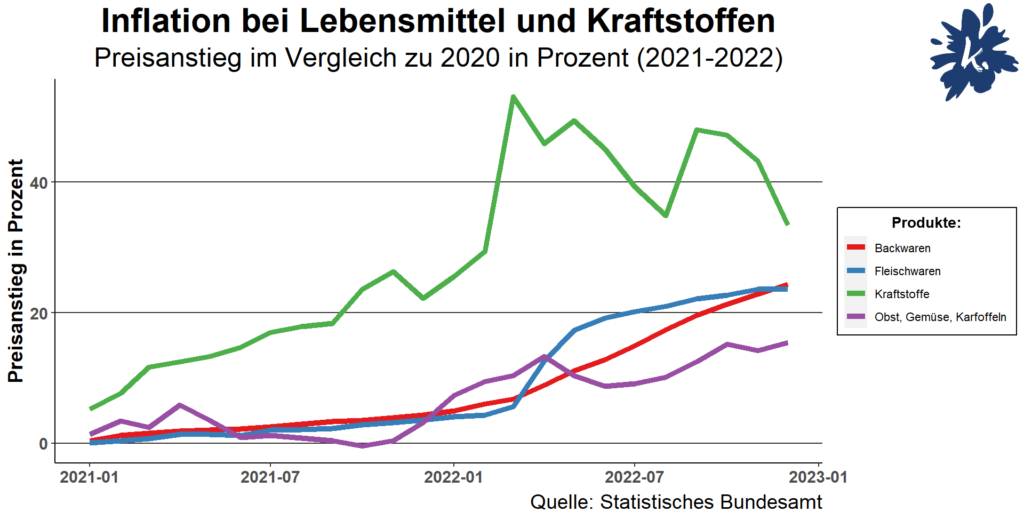

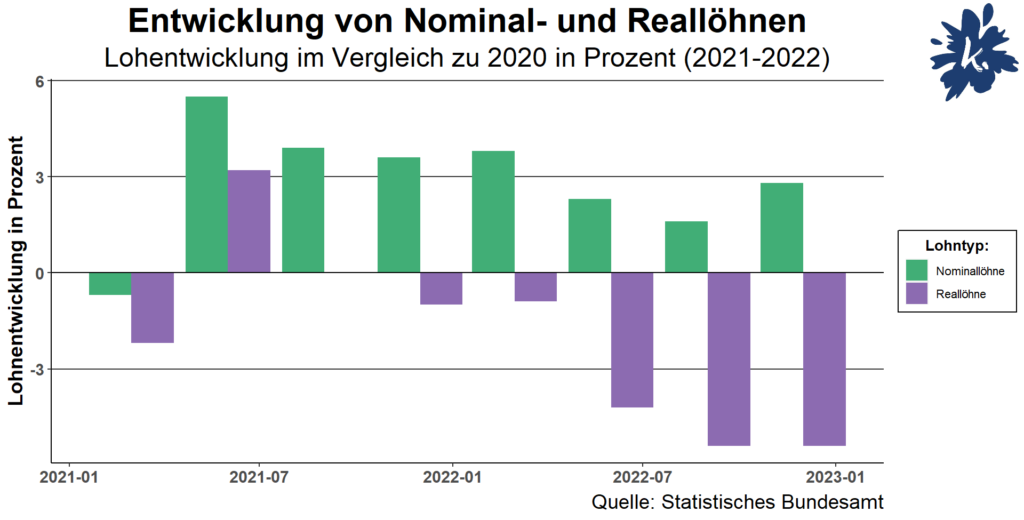

Gerade für Lebensmittel und Kraftstoffe sind die Preise über die letzten zwei Jahre sehr stark gestiegen, teils um 20 bis 40 Prozent (siehe Grafik). Das führt zwangsläufig dazu, dass sich Arbeiter und Angestellte von ihrem Lohn immer weniger leisten können. Der unter Berücksichtigung von Inflation errechnete Reallohn eines durchschnittlichen Arbeitnehmers in Deutschland, ist dabei laut statistischen Bundesamt im letzten Jahr immer weiter gesunken und das trotz ansteigen des Nominallohns (siehe Grafik). Ralf Jaster von der IG-Metall Tübingen-Reutlingen hält die bisherigen und weitere Lohnerhöhungen in seinem Redebeitrag daher für unvermeidlich: „Die hohe Inflation frisst die Einkommen auf und deshalb sind höhere Löhne absolut notwendig!“

Die Forderung von heute: mehr Geld für gleiche Arbeit. Die Forderung von morgen: weniger Arbeit für gleich viel Geld?

„Wir wissen, dass die Städte nicht arm sind und dass sie sich deswegen auch leisten müssen, die Gehälter anzuheben.“

Hanna Binder, Stellvertretende Verdi-Landesvorsitzende

Die Stellvertretende Landesvorsitzende des Verdi-Verbands Baden-Württemberg Hanna Binder möchte sich vor allem für die städtischen Angestellten einsetzen. In ihrer Rede fordert sie, dass gerade wohlhabendere Städte wie Tübingen, mehr Geld für deren Gehälter ausgeben sollten. Binder thematisiert auch die klassische Frage, was den Gewerkschaften auf Dauer wichtiger ist: Mehr Geld für die Beschäftigten bei gleicher Arbeitszeit oder aber weniger Arbeitszeit bei gleichviel Geld.

Denn auch wenn Gewerkschaften in den letzten Tarifverhandlungen vor allem höhere Löhne gefordert haben, glaubt Binder, dass man sich auf Dauer wieder der Frage widmen sollte, wie viel bzw. wie wenig wir heute noch arbeiten müssen: „Es ist gut, dass wir viel Geld aus dieser Tarifrunde herausgeholt haben“, stellt sie fest, aber fügt auch hinzu: „In den nächsten Runden müssen die anderen Themen, vor allem das Thema Arbeitszeit wieder in Angriff genommen werden.“

In Gespräch mit der Kupferblau betont Binder, dass es ihr damit nicht nur darum gehe, dass jeder mehr Freizeit hat. Arbeitsfreie Zeit sei schließlich auch Zeit, die man der Gesellschaft widmen könne, etwa durch ehrenamtliche Tätigkeiten, deren gesellschaftliche Bedeutung sie hervorheben möchte. Außerdem halte sie es für fair, wenn die Arbeitszeit pro Tag und Woche sinkt, wenn gleichzeitig, die Lebenszeit, die ein Mensch im Arbeitsleben verbringt, immer weiter ansteigt: „Wir erleben, dass wir immer länger arbeiten“, so Binder „Die Schule ist früher zu Ende, die Studienzeiten haben sich verkürzt, es gibt keine Wehrpflicht, keinen Zivildienst. Das heißt junge Menschen steigen früher in die Berufe ein und müssen dann noch länger arbeiten, weil das Renteneintrittsalter immer weiter steigt.“

Forderung nach mehr Geld für Kindertagesstätten und Erzieher*innen

„Dann bleibt man länger, dann macht man noch eine Stunde extra, dann bleibt man noch länger, und dann sagt man die Fortbildung ab, weil in der Kita die Leute auf einen warten. Und irgendwann geht es nicht mehr.“

Meret Schüschke, Erzieherin über die Lage in den städtischen Kindertagesstätten

Tübingen hat ein großes Problem damit genügend Erzieher*innen zu finden, um alle freien Stellen in den Kindertagesstädten zu besetzen. Zuletzt mussten deswegen die Öffnungszeiten gekürzt werden. Maria Tiede vom Tübinger Gesamtelternbeirat verweist darauf, dass das teils massive finanzielle Folgen für die Familien und auch die Gesamtgesellschaft haben könne, etwa weil Eltern dann gezwungen seien, weniger zu arbeiten, um ihre Kinder betreuen zu können.

Die Erzieherin Meret Schüschke, die auch Verdi-Mitglied ist, bezeichnet den Erziehermangel als „größte Herausforderung“ in ihrem ganzen bisherigen Arbeitsleben als Erzieherin. Sie zeichnet ein drastisches Bild von der Lage in den städtischen Kindertagesstädten: „Ich habe in meiner gesamten Arbeitszeit ungefähr ein halbes Jahr gehabt, in dem bei uns in der Kita tatsächlich alle Stellen besetzt waren und die Leute auch da waren.“ Denn selbst wenn sämtliche Stellen besetzt sind, käme es durch Krankheitsfälle auch immer wieder zu Engpässen, berichtet sie. „Ansonsten haben wir immer um Mangel herum gearbeitet. Das ist lange leistbar, auch weil wir wissen, dass unsere Arbeit wichtig ist“, stellt sie fest, um dann hinzuzufügen: „Deshalb ist es dann besonders hart, wenn wir feststellen: Wir schaffen es nicht mehr, alles zu tun, was wir eigentlich müssten.“

Für Marie Tiede vom Gesamtelternbeirat ist die Lösung für das Problem einfach: Wenn man Erzieher*innen deutlich besser bezahlen würde, hätte man mittelfristig mehr Personen, die diesen Beruf ergreifen und damit langfristig keine Erzieher*innenmangel. Sie stellt die Frage, wie die Situation wäre, wenn Erzieher*innen ein Bruttogehalt von monatlich 5000 Euro bekommen würden: „Hätten wir dann tatsächlich noch einen Fachkräftemangel?“

Wie viel verdienen Erzieher*innen in Tübingen wirklich?

„Wir müssen den Beruf des Erziehers attraktiver gestalten. Das können wir unter anderem machen, indem wir die Löhne erhöhen.“

Maria Tiede, Vorsitzende des Tübinger Gesamtelternbeirats

5000 Euro, den gleichen Betrag bezifferte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in einem Facebook-Post vergangene Woche, als das Bruttogehalt, welches man als Erzieher*in leitender Funktion erhalten könne. Immerhin 4500 Euro brutto bekämen laut Palmer als gewöhnliche Erzieher*innen. Sind also die Forderungen der Tübingen Erzieher*innen und Eltern in diesem Punkt längst erfüllt?

Dagegen spricht, dass sich Palmers Behauptung nicht bestätigen lassen. Ausgerechnet bei den von Stadt Tübingen ausgeschriebenen Erzieherstellen, gibt die Stadt nicht an, welcher der im öffentlichen Dienst verwendeten Entgeltgruppe die Bezahlung entsprechen soll. Auffällig dabei ist: Bei jeder anderen ausgeschrieben Stelle wird eine konkrete Entgeltgruppe genannt.

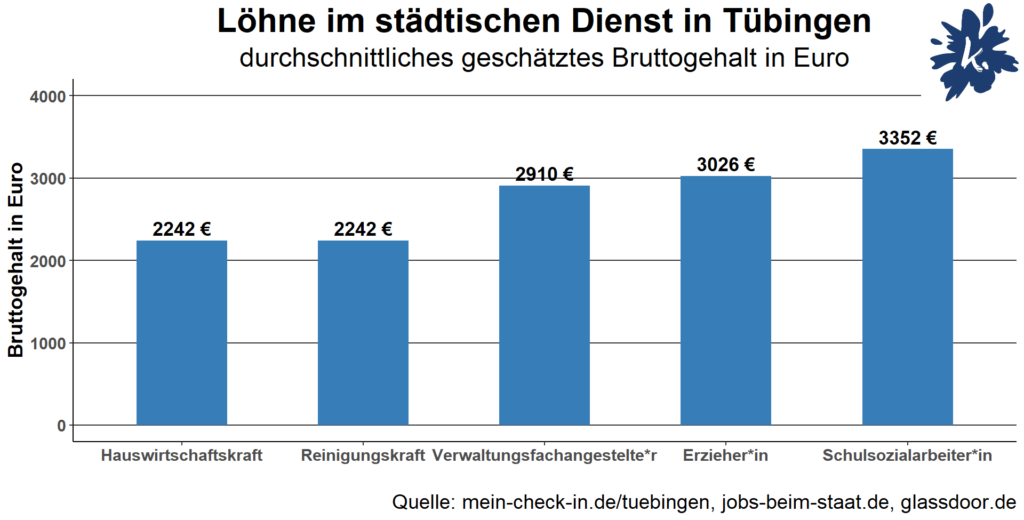

Einen wirklichen Anhaltspunkt dafür, wie viel man in Tübingen als Erzieher*in tatsächlich verdienen kann, bieten daher nur Onlineportale wie kununu.de, auf denen Arbeitnehmer*innen anonym angeben können, wie viel sie bei einem bestimmten Arbeitgeber verdienen. Für den Beruf des Erziehers gibt es dort für die Stadt Tübingen nur zwei Angaben. Von denen ausgehend lässt sich ein durchschnittlicher Bruttolohn von 3026 Euro schätzen. Das ist deutlich weniger, als die von Palmer angepriesenen 4500 Euro, muss aber nicht zwangsläufig für sämtliche bei der Stadt beschäftigten Erzieher*innen repräsentativ sein. Dennoch stellt sich die Frage, warum die Stadt, wenn Erzieher*innen tatsächlich so gut bei verdienen können, damit nicht auch in ihren Ausschreibungstexten wirbt.

Antikapitalistische Beteiligung an 1. Mai-Kundgebung – Mit Hammer und Sichel für mehr Arbeitnehmerrechte

Große Kundgebungen wie die am 1. Mai sind immer auch eine Möglichkeit für kleinere politische Gruppen, um Aufmerksamkeit und Unterstützung zu werben. Neben Verbänden wie Attac sind dabei auch Mitglieder von der Marxistisch Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) vor Ort und verteilen Flyer.

Auch sonst beteiligen sich am 1. Mai in Tübingen regelmäßig eher studentisch geprägte linke Gruppen, wie das Offene Treffen gegen den Faschismus und gegen den Rassismus (OTFR) und das Tübinger Offene Antikapitalistische Klimatreffen (TOAKT). Zusammen mit anderen Gruppen bilde diese, unter dem Namen „Antikapitalistische Beteiligung“ auf der Kundgebung einen eigenen Block, von dem vor allem antikapitalistische Slogans und Symbole zu hören und sehen waren.

Viele dieser Symbole, wie etwa Hammer und Sichel – die von autoritär regierenden kommunistischen Staatsparteien bis heute als Parteisymbol verwendet werden – rufen gerade in bürgerlichen Kreisen oft den Vorwurf hervor, Extremismus zu befürworten oder zu verharmlosen. Dem widerspricht ein Teilnehmer der Antikapitalistischen Beteiligung, der anonym bleiben möchte: Kommunismus bedeute für ihn weniger ein konkretes Gesellschaftssystem als vielmehr ein Gemeinschaftsideal, eine Utopie, bei dem das Miteinander mehr von Kooperation als Wettbewerb geprägt sei. Autoritär-kommunistische Staaten wie die UdSSR oder die DDR sieht er daher auch weniger als Vorbild, sondern vielmehr als abschreckendes Beispiel dafür, wie man Kommunismus in seinen Augen nicht verwirklichen sollte.

Dass mit Kommunismus eine konkrete Ideologie, nach der der Staat sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft autoritär beherrscht, um so soziale Gleichheit zu schaffen, gemeint sein kann, aber nicht unbedingt muss, kann man in politikwissenschaftlichen Fachlexika nachlesen. Allerdings stellt sich die Frage, wie sinnvoll es heutzutage noch ist, Kommunismus als Bezeichnung für nicht-autoritäre Ideen und Ideale von Gleichheit zu verwenden, wenn bislang jeder Staat, der sich zur Umsetzung dieser Ideale bekannt hat, ausnahmslos autoritär war.

Eine Teilnehmerin einer Gruppe, die sich „Kommunistische Organisation“ nennt, äußert sich, darauf angesprochen, auch weniger kritisch. Sie erläutert, dass für sie Kommunismus vor allem bedeute, dass Arbeitnehmer*innen mehr Möglichkeiten zu demokratischer Mitbestimmung in Arbeitswelt und Alltag haben. Dennoch ist sie der Ansicht, dass die UdSSR und DDR zumindest zeitweise mehr Gutes als Schlechtes bewirkt hätten.

Ob und wie sehr solche Ansichten repräsentativ für sämtliche Kundgebungsteilnehmer*innen sind oder nicht, lässt allerdings unmöglich sagen. Was die meisten jedoch zu einen scheint, ist ein eher kritischer Blick darauf, wie in unserer Gesellschaft Profite erwirtschaftet und anschließend verteilt werden. Die Gewerkschaften können dabei in den jüngsten Tarifverhandlungen auf einige Erfolge zurückschauen, wenn es darum geht, Arbeitnehmer*innen stärker an den Umsätzen und Gewinnen ihrer Arbeitgeber zu beteiligen. Auf der Kundgebung am 1. Mai bekam man jedoch nicht den Eindruck, dass man vor hat, sich darauf auszuruhen.

Fotos: Thomas Kleiser, Lukas Lummer

Grafiken: Thomas Kleiser