Am 03. August 2024 jährte sich der Völkermord des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) an den Jesid*innen zum zehnten Mal. Erstmals auch in Tübingen gezeigt, gibt der Dokumentarfilm „Bêmal – Heimatlos“ den Betroffenen eine Stimme im Kampf um Gerechtigkeit. Im Mittelpunkt: Menschenrechtsaktivistin und Jesidin Jihan Alomar, die über ihren Erahrungen der IS-Gefangenschaft spricht.

Als der Klang der Tambur, einer traditionellen Langhalslaute, während des Abspanns durch die Lautsprecher des Tübinger Kinos ertönt, legen sich ihre Noten wie ein umarmendes Band um die Herzen des Publikums – Herzen, in denen die Bilder des Leids und der Auswirkungen des Völkermords noch tief sitzen. Worte braucht es keine, um das Gefühl, das im Raum schwebt, zu beschreiben.

Der Völkermord an den Jesid*innen

„Sie haben alle unsere Frauen und Kinder entführt! Sie haben sie vergewaltigt, misshandelt und verkauft!“ Mit diesen herzerschütternden Worten verschaffte sich die damals 10-jährige Layla die Aufmerksamkeit der Welt und rückte das schreckliche Leid der jesidischen Gemeinschaft ins kollektive Bewusstsein: Am Morgen des 03. August überfielen Kämpfer der Terrororganisation die Region Sindschar im Nordirak, nachdem die Dschihadisten auch die Stadt Mossul erobert hatten. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden über 5.000 Jesid*innen getötet, weit mehr entführt und versklavt. Gerade Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt und systematischer Vergewaltigung. Das markiert den zutiefst tragischen Höhepunkt einer jahrhundertelangen Verfolgung der Jesid*innen. Im Jahr 2016 stufte die UN den Angriff als Genozid an. Anfang 2023 erkannte auch der Bundestag den Völkermord als solchen an.

Filmpremiere in Tübingen

Mit dem Dokumentarfilm Bêmal – Heimatlos. 10 Jahre Völkermord an die Jesiden wird dieses dunkle Kapitel der jüngsten Geschichte und seine Folgen aufgearbeitet. Mit großem Feingefühl – sowohl während als auch außerhalb des Drehs – begleiten Düzen Tekkal und David Körzdörfer vier jesidische Geschwister und geben ihren individuellen Geschichten Raum. Alle kämpfen auf ihre Weise für die Freiheit ihres Volkes und dokumentieren das unermessliche Leid, das sie durchgemacht haben und immer noch durchmachen.

Der Film betont aber auch die Notwendigkeit des Einsatzes für die Menschlichkeit. Dafür wurde er 2024 mit dem Human Rights Film Festival Award ausgezeichnet und lief nun erstmals auch in Tübingen im Rahmen des Dokumentarfilmfestivals tüDOK, das dieses Jahr das Überthema „Identitäten“ trug.

Regisseur mit viel Feingefühl: David Körzdörfer beim tüDOK

Für die Filmvorführung und die anschließende Podiumsdiskussion reiste der Co-Regisseur David Körzdörfer nach Tübingen an. Die Region im Irak aber auch Syrien kennt er sehr gut. Bereits während seines Regiestudiums drehte er Filme, begleitete die Menschen vor Ort und dokumentierte die Folgen des Genozids, etwa durch den Dokumentarfilm Das Volk eines Engels. Zudem errichtete nur wenige Wochen nach dem Angriff die Hilfsorganisation Our Bridge, ein Waisenhaus für die Betroffenen der Kriegsregion.

Seine Arbeit zeichnet sich vor allem durch die Nähe zu den Betroffenen. Anhand ihrer Einzelschicksalen erzählt und dokumentiert David Körzdörfer die Kriegsregionen. Während der Diskussion in Tübingen ging er besonders auf seine Motivation ein und was ihm mit Blick auf das Schicksal der Jesid*innen gibt: Es gehe vor allem darum, den Jesid*innen eine eigene Stimme zu geben.

„Es hat eine enorme Kraft, wenn nicht mehr Geschichten über Jesiden erzählt werden, sondern wenn sie (die Jesiden) sich selber die Bühnen und Sprachrohre nehmen und ihre Geschichte erzählen.“

David Körzdörfer

Auch Dank seiner Arbeit hat es hier mittlerweile einen Wandel gegeben, wodurch Jesid*innen selber zu Wort kommen.

Jihan Alomar – Jesidin, Menschenrechtsaktivistin und Vorbild

Eine Person, die diese Bühne nutzt, um ihre Geschichte und der jesidischen Community eine Stimme zu verleihen, ist Jihan Alomar – so auch als Gästin beim tüDOK-Festival. Ihr Schicksal und das ihrer Familie steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms. Geboren im Jahr 2004 in Shingal wurde sie noch als Kind von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ acht Monate lang gefangen gehalten, ehe sie befreit und durch das Sonderkontingent Baden-Württemberg – eine Initiative des Landes – nach Tübingen in Sicherheit gebracht werden konnte.

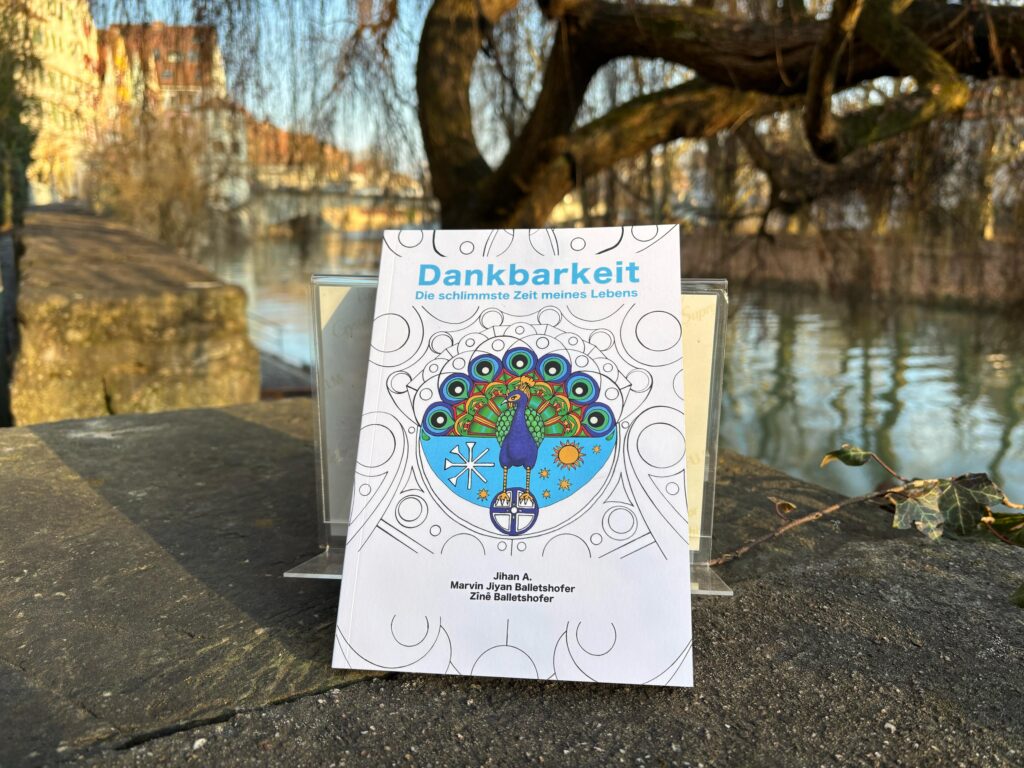

Mit 17 Jahren ist sie in die Öffentlichkeit getreten und setzt sich für die Rechte der Jesid*innen ein. In ihrem Buch Dankbarkeit. Die schlimmste Zeit meines Lebens hat sie ihre Erfahrungen aus der Gefangenschaft aufgeschrieben und gibt regelmäßig Vorträge an Schulen und Universitäten. Gerade die Arbeit mit jungen Menschen sei wichtig, um ein Bewusstsein und Hilfsbereitschaft von Grund auf aufzubauen.

Die aktuelle Situation der Jesid*innen und Jihans Einsatz

Auch 10 Jahre nach dem verheerenden Angriff ist die Situation für Jesid*innen im Irak düster, wie auch Pro Asyl in ihrem Gutachten betont. Shingal ist nach wie vor weit von einem Wiederaufbau entfernt und auch die Sicherheitslage macht die Region für Jesid*innen unbewohnbar. Und dennoch: Trotz Warnungen von Menschenrechtsorganisationen kommt es mittlerweile auch in Deutschland, wo mit rund 250.000 Menschen die größte jesidische Diaspora lebt, vermehrt zu Abschiebungen von Jesid*innen in den Irak. Gerade vor der erst jüngst erfolgten Anerkennung des Angriffs als Genozid wirke diese Asylpolitik für viele Betroffene als Wortbruch und Doppelmoral.

Ich hoffe auf den Tag, an dem man sagt: „Wir bauen Shingal wieder auf.“ Wenn das erreicht ist, habe ich auch meine Arbeit in der Öffentlichkeit getan.

Jihan Alomar

„Natürlich ist die Angst da, aus Deutschland abgeschoben zu werden“, sagt auch Jihan. Dennoch kämpft sie mit voller Entschlossenheit weiter. Ihr Einsatz ist getrieben von einer Vision: „Meine Hoffnung ist, dass man mein Volk nicht vergisst. Dass wir mit jedem Mal, wenn der Film gezeigt wird, Menschen erreichen und damit unser Leiden Stück für Stück in die Öffentlichkeit rücken, sodass irgendwann auch wirklich die Hilfe vor Ort ankommt. Shingal sieht immer noch so aus wie vor zehn Jahren. Ich hoffe auf den Tag, an dem man sagt: „Wir bauen Shingal wieder auf.“ Wenn das erreicht ist, habe ich auch meine Arbeit in der Öffentlichkeit getan.“

Für ihren Einsatz wurde die inzwischen 20-Jährige bereits mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem HÁWAR.help-Menschenrechtspreis. Doch gerade als Person des öffentlichen Lebens ist sie auch immer wieder mit Hasskommentaren und Anfeindungen konfrontiert. Ob sie sich angesichts ihrer Sichtbarkeit Gedanken über mögliche Gefahren für ihre Sicherheit gemacht habe, fragt eine Person aus dem Publikum. „Nein. Ich habe daran gedacht, dass ich meinem Volk ein Stück in die Öffentlichkeit bringe. Ich habe daran gedacht, dass ich aus meinem jetzigen Leben das Beste daraus mache und daran, wie wir unser Bestes geben, um das Schicksal der Jesiden der Weltöffentlichkeit zu zeigen, damit sich sowas niemals wiederholt.“

Die Suche nach Heimat und die Rolle von Tübingen

Der Dokumentarfilm hilft die Lebensrealität von Menschen zu verstehen, die aus einem Kriegsgebiet geflüchtet sind und die Frage nach Heimat nicht ohne Weiteres beantworten zu können. Die Suche nach Heimat und Identität ist komplex. „Irak ist meine Heimat, Shingal ist meine Heimat. Aber ich will da nicht mehr hin. Man kann es auch verstehen nach dem Film: Ich habe dort das Schlimmste erlebt, ich habe meinen Vater und sehr viele Familienmitglieder verloren. Das möchte ich nicht nochmal erleben.“

Blickt man in den restlos ausgebuchten Kinosaal sieht man Menschen, die mit großer Aufmerksamkeit an den Lippen Jihans hängen und alle ihre Wortbeiträge mit Applaus und Liebe rahmen. Es wird sofort deutlich: Der Saal ist gefüllt mit Menschen, die für Jihan „Zuhause“ bedeuten. „Heute kann ich sagen, dass ich mittlerweile in Tübingen zu Hause bin. Ich habe meine Familie hier bei mir, ich habe Freunde gefunden, die für mich wichtig sind. Dafür bin ich sehr dankbar. Das zeigt, was alles meine Identität ist: Dass es Tübingen ist, dass es Deutschland ist, dass es Shingal ist, dass es Irak ist, dass es meine Religion ist, dass es meine Familie ist.“

Worte in einer klaren Tonart

Was bleibt also von einer Veranstaltung wie dieser? Zweifellos das unermessliche Leid der Jesid*innen, das in diesem Dokumentarfilm eine ausdrucksstarke Plattform bekommt. Aber nicht nur das. Mit Jihan Alomar hat Tübingen ein Vorbild, die sich ihre Zukunft nicht durch die schreckliche Vergangenheit nehmen lässt. Und so dringen Jihans Worte an diesem Abend zu den Zuschauer*innen wie der Klang der Tambur: sie erreichen und umarmen die Herzen aller Anwesenden und erklingen dabei in einer klaren Tonart: die der Menschlichkeit.

Beitragsbild: Amelie Riedesel

[…] 03. August 2024 jährte sich der Völkermord des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) an den Jesid*innen zum zehnten Mal. Erstmals auch in […]