Die Gesellschaft wird immer offener und bunter unter der Vielfalt von Einstellungen, Vorlieben und Lebensweisen. Über viele Dinge, die noch vor Kurzem belächelt, verhöhnt oder ignoriert wurden, kann man nun ganz normal reden. Im Folgenden ein zwar wenig dramatisches, doch weit verbreitetes Thema.

Die Pizzakartons stapeln sich neben einer bunten Mischung bis auf einen abgestandenen Schluck geleerten Softdrinks in einem abgedunkelten und kaum gelüfteten Zimmer. Die einzige Lichtquelle sind die bunten Farbwechsel von World of Warcraft auf dem einen und die circa 25 Reddit-Tabs auf dem anderen Bildschirm, untermalt von den LEDs in Tastatur und PC-Gehäuse. Das Verlassen des Hauses wird, kombiniert mit dem Duschen, möglichst sparsam dosiert.

Den meisten werden hier bestimmte Begriffe naheliegend erscheinen: Nerd, Geek, Zocker. Wikipedia definiert diese wirklich sehr negative Konnotation folgendermaßen:

„[…] ist Nerd eine stereotype Bezeichnung eines in sozialen Belangen unbeholfenen verschrobenen Einzelgängers, der ständig vor dem Computer sitzt und dadurch jenseits des Computers in soziale Isolation gerät.“

Inwiefern trifft dieses Klischee in einer offenen und liberalen Zeit wie dieser noch zu? Als Nerd oder Geek bezeichnet zu werden, ist mittlerweile je nach Kontext sogar schmeichelhaft, betont es doch die hohen technischen Fähigkeiten, die man sich in einem bestimmten Bereich angeeignet hat. Ein Computer-Nerd ist in vielerlei Hinsicht mit dem Gebrauch von Software, Hardware und eventuell auch dem Programmieren und Codieren versiert. Das gleiche Prinzip kann man auf andere Bereiche wie Literatur, Sprachen, Mathematik oder Sport anwenden – schon klingt es gar nicht mehr so übel.

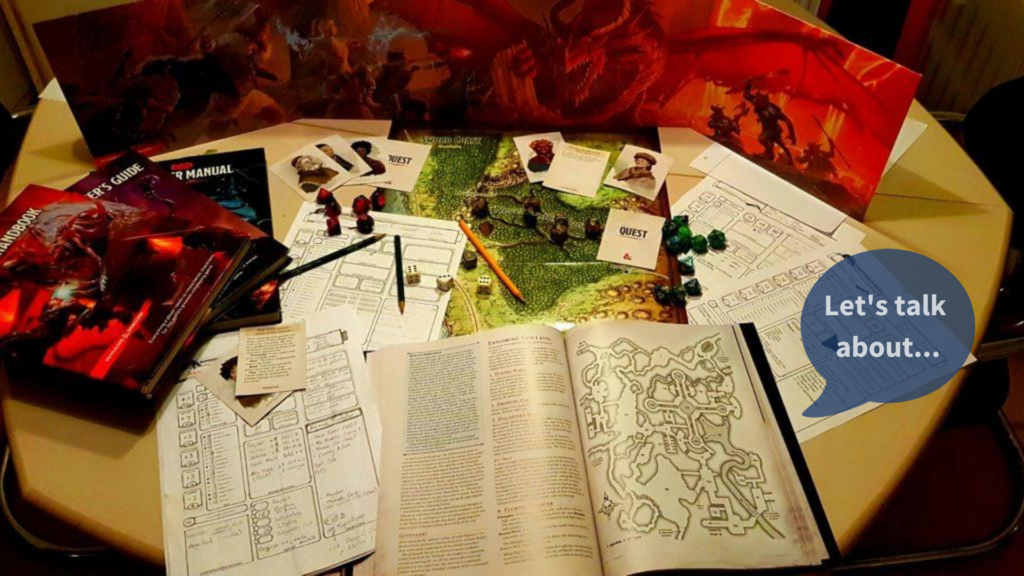

Schauen wir doch noch einmal zurück auf den klassischen Nerd. Zu Beginn hat man das Spielen von Videospielen naserümpfend als Zeitverschwendung abgetan. Das Eintauchen in Fantasy-Welten, sei es in Büchern und Filmen, mit Postern und Landkarten an der Wand oder durch Stift und Papier im Dungeons & Dragons Abenteuer scheint realitätsfern, gar seltsam.

Diese konservative Rationalität ist allerdings im Begriff, schwächer zu werden. Der Wert von Hobbys als Entlastung vom schnelllebigen Alltag ist stark gestiegen und die soziale Konnotation nicht mehr ganz so negativ wie noch vor 20 Jahren.

Gut möglich, dass dabei Plattformen wie YouTube und Twitch eine große Rolle spielen. Hier werden Videospiele live gestreamt, Best-of-Zusammenschnitte sind auf den jeweiligen Kanälen zu finden, aufwändige und qualitativ hochwertige Videos mit teils hochprofessionellem Drehbuch und Bearbeitungsaufwand inszeniert. Viele Streamer*innen und YouTuber*innen haben große, wachsende Communities und Abonnent*innen, welche ihren Aufwand monetarisieren. Eine ganz neue Art und Weise von individuellem Entertainment ist entstanden.

Das Hobby zum Beruf gemacht – der Traum schlechthin.

Und das Geschäft läuft gut: im März 2020 waren auf Twitch.tv durchschnittlich um die 1.64 Millionen gleichzeitige Zuschauer*innen bei durchschnittlich 65.976 Kanälen, mit einer „watch-time“ von 1.2 Milliarden Stunden. Dann kam der April mit durchschnittlich fast 2.5 Millionen gleichzeitigen Zuschauer*innen, 93.618 Kanälen und 1.8 Milliarden geschauten Stunden!

Dass seit dem April jeden Monat durchschnittlich über zwei Millionen Zuschauer*innen zu jeder Zeit auf Twitch zu finden sind, mag durchaus an den Auswirkungen von Corona liegen, eine Kausalität kann ich an dieser Stelle allerdings nicht empirisch belegen. Fakt ist aber, dass sich das Ganze auch richtig lohnen kann.

In einem Bericht von Gamestar findet sich eine Rangliste der zehn bestverdienenden Twitch-Streamer*innen, Stand Januar 2020. Platz 10 beginnt mit jährlichen Einnahmen von 824.737$ – auf Platz 1 sind es 1.5 Millionen US-Dollar. Und das sind nur die Einnahmen durch Abonnements, ohne Werbedeals und YouTube-Profite. Wirklich verlockende Zahlen. Eine Garantie für den Erfolg gibt es allerdings nicht, und nicht alle Streamer*innen verdienen sich eine goldene Nase. Trotzdem sind die Möglichkeiten erstaunlich, vor allem im Hinblick auf die Skepsis gegenüber der Gaming-Szene.

Wichtig ist der Spaßfaktor

So viel zur kapitalistischen Perspektive. Aber es geht natürlich nicht nur um den schnöden Mammon. Wichtig ist der Spaßfaktor, den immer mehr Menschen für sich zu entdecken scheinen. Die Auswahl an Videospielen und dafür vorgesehenen Plattformen ist groß, für jeden ist etwas dabei. Da gibt es Role-Play-Games, 2D- und 3D-Adventures für einzelne Spieler*innen sowie kompetitive Spiele im Onlinemodus gegen und mit anderen Spielern in Form von First-Person-Shootern, Strategie- oder auch Kartenspielen, um nur ein paar wenige Genres anzusprechen. Die Vielfalt erblüht unter den technischen Möglichkeiten unserer Zeit und ist keineswegs an eine isolierte Gruppe oder ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Auch ist man nicht mehr von der Außenwelt isoliert, man redet davor, währenddessen und danach über Discord, Teamspeak und Skype miteinander und lernt dadurch unter Umständen auch neue Leute aus der ganzen Welt kennen.

Wer sich auf der technischen Ebene nicht allzu wohl fühlt, findet auch im analogen Format mit Brettspielen, Würfeln oder mit Papier und Stift eine große Auswahl an gemeinsamem oder ganz persönlichem Zeitvertreib.

Wichtig ist letztendlich, dass man Spaß hat, dass man Hobbys hat, die entspannen und auslasten. Von denen man erzählen kann, ohne Angst haben zu müssen, ausgelacht oder von oben herab betrachtet zu werden. Obwohl das prinzipiell sowieso keine Rolle spielen sollte – anders als in einem RPG.

Titelfoto: Cedric Kirchhöfer

Artikelfoto: Thomas Dinges